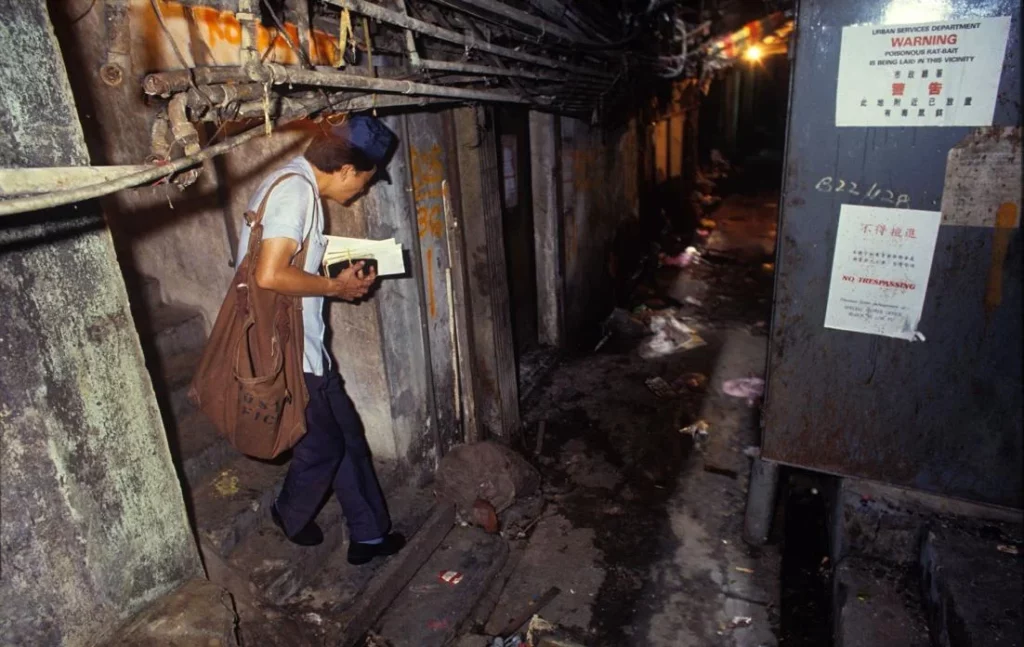

En el libro, City of Darkness, hay una fotografía que me persigue: un corredor estrecho de la Ciudad Amurallada de Kowloon donde el agua gotea desde tuberías improvisadas y un cartero navega entre cables eléctricos entrelazados.

No es caos. Es una lógica profunda que emerge cuando la arquitectura se libera de sus dogmas para servir únicamente a las personas.

En el libro, Greg Girard e Ian Lambot, capturan algo que va más allá de la documentación arquitectónica. En una cita de Douglas Young:

«En Occidente, un arquitecto es responsable del diseño de un edificio; cuando se completa la construcción, la apariencia del edificio queda fijada. En Hong Kong, el tratamiento de la arquitectura es diferente. Una vez que un edificio se completa y está ocupado, pronto aparecen modificaciones. Un edificio nativo de Hong Kong nunca se completará porque los inquilinos siempre harán nuevas adaptaciones. El edificio como organismo vivo nunca deja de evolucionar.»

Le Corbusier concebía la ciudad como una «máquina para vivir»: un sistema perfecto, geométricamente ordenado. Su racionalidad no dejaba espacio para lo imprevisto.

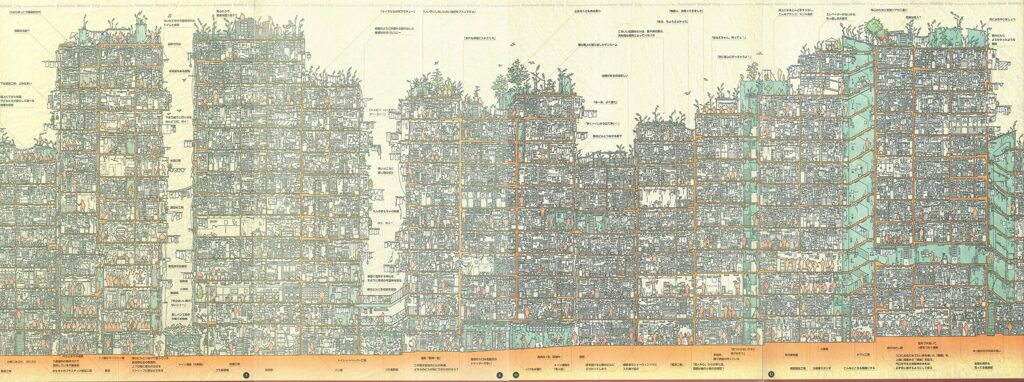

Kowloon representa lo opuesto. Surgida de un vacío jurisdiccional, se desarrolló sin arquitectos, sin planificadores, sin códigos. Era un laboratorio involuntario de organización espacial.

Durante cuarenta años se transformó en la aglomeración más densa de la historia: 35.000 habitantes en 2,6 hectáreas. Los edificios estaban interconectados por una red tridimensional que permitía atravesar toda la ciudad sin tocar el suelo. Esta infraestructura emergió de miles de decisiones de habitantes que necesitaban moverse, conectarse.

Anteriormente contaba cómo Aviv Kochavi aplicó esta misma lógica orgánica con propósitos muy diferentes: sus soldados atravesaban muros para redefinir el espacio urbano, creando nuevos caminos donde antes no existían. La diferencia era la intencionalidad: mientras los habitantes de Kowloon creaban conexiones para vivir, los soldados las creaban para controlar. Pero el principio subyacente es el mismo: el espacio se define por el movimiento, no por los límites físicos.

De forma similar los productos físicos se conciben desde esa percepción occidental para perdurar en su forma final. Los digitales operan como Kowloon: viven en iteración constante.

Pensemos en cómo los usuarios utilizan una funcionalidad de manera inesperada o no se adaptan a un nuevo proceso que, en teoría, optimiza su trabajo.

Estos no son «errores» de diseño que deben corregirse, sino caminos de tierra que aparecen espontáneamente cuando los usuarios se niegan a seguir el sendero pavimentado que les hemos trazado. Son el equivalente digital de los pasillos improvisados que conectaban los edificios de Kowloon: soluciones que emergen de la necesidad real.

La filosofía de Corbusier en productos digitales se manifiesta en la búsqueda del «producto perfecto», del roadmap que anticipa cada funcionalidad. Es creer que podemos imaginar todos los contextos de uso desde el estudio de diseño.

Pero los usuarios crean funcionalidades que nunca imaginamos. La inteligencia en diseño no está en la perfección del plan inicial, sino en la capacidad del sistema para adaptarse.

Jane Jacobs entendió algo que Corbusier no captó: las ciudades exitosas operan como sistemas de «complejidad organizada». En productos digitales, esta humildad se traduce en reconocer que nuestro rol no es el del arquitecto omnisciente, sino el del jardinero que crea condiciones para que la vida florezca de maneras imprevistas. El que se ocupa de cuidar el camino de tierra que se ha creado de forma espontánea.

Esto me recuerda a algo que decía Linus Torvalds:

Don’t ever make the mistake of thinking that you can design something better than what you get from ruthless massively parallel trial-and-error with a feedback cycle. That’s giving your intelligence much too much credit.

Los mejores productos no son máquinas perfectas sino organismos vivos capaces de evolución. La arquitectura viva no busca la perfección sino la permanente adaptabilidad.

Tal vez sea hora de abandonar nuestros sueños corbusianos de productos perfectos y abrazar la sabiduría de Kowloon.

Es la diferencia entre diseñar un producto terminado y crear condiciones para que la perfección emerja del diálogo entre diseño intencional y uso real.

–

En la Ciudad Amurallada de Kowloon sucedían muchas cosas alegales e ilegales pero la situación no era tan grave como en el imaginario colectivo: la mayor parte eran personas intentando sobrevivir. El sobrenombre de City of darkness, no viene de que la ciudad fuera un nido de delincuencia, no es metafórico, la realidad es que la densidad urbanística era tal que la luz del sol sólo llegaba al nivel del suelo en un par de callejones.

–

Gracias a Jorge por ayudarme a recuperar la cita de Linus Torvalds.

–

Sígueme en LinkedIn para estar al tanto de nuevas publicaciones.

–

Escrito con ayuda de un asistente IA para documentación y entrenado con mis textos previos.